reseña

Un desierto de arena rosa: Emily Dickinson

Por Francisco Álvez Francese / Jueves 30 de noviembre de 2017

Es sabido que Emily Dickinson, la mayor de las poetas estadounidenses, vivió recluida en el piso alto de su casa paterna en Amherst y, gran parte del tiempo, vestida exclusivamente de blanco y en silencio. Una película reciente, titulada con acierto A Quiet Passion (Terence Davies, 2016), intenta retratar ese retraimiento, ese pavor de lo abierto y lo multitudinario, esa concentración en el corazón del país de lo inmenso y de lo expansivo que Walt Whitman cantaba en intensas estrofas de versos larguísimos.

En las mejores de las despojadas escenas del film, uno casi puede sentir la opresión de las paredes, como los guiones que atraviesan y puntúan la obra de ese Mito (así contaba que la llamaban en el pueblo un vecino en una carta) que vivió 56 años. A su muerte, en 1886, dejó casi dos mil poemas de los que solo había publicado una decena, una serie de maravillosas cartas y un hermoso herbario que empezó a armar antes de escribir, cuando era una adolescente, y que preserva, arregladas finamente e identificadas, cuatrocientas veinticuatro flores distintas.

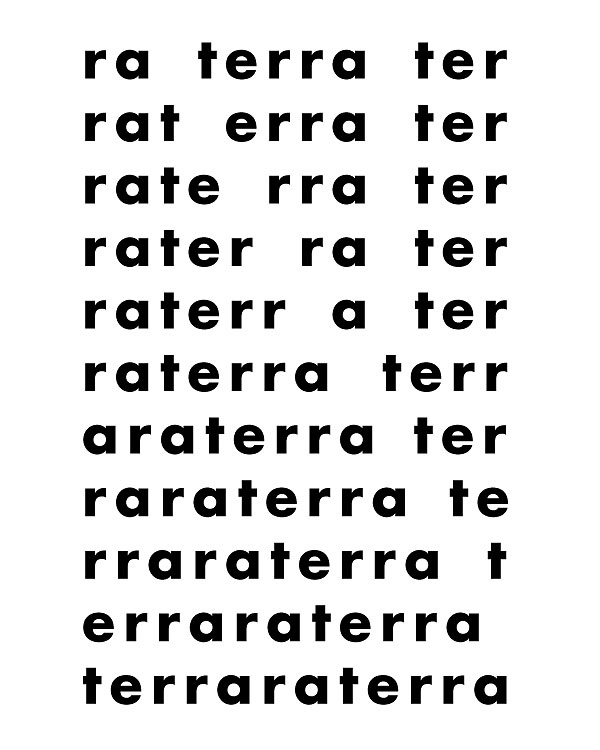

ilustración de Kike de la Rubia para El viento comenzó a mecer la hierba

***

La imagen con la que Dickinson pasó a la posteridad, la que el destino eligió para ella, se mantiene más o menos incambiada, a pesar de que biógrafos como Richard B. Sewall han intentado hacerla más humana, menos espectral. Lo cierto es que para todos siempre será la dama blanca, presa de la inacción, viajera inmóvil por los cielos y los continentes, atormentada y rabiosamente solitaria.

En su provocativo libro Sexual Personae (1990), sin embargo, Camille Paglia acercó a Dickinson a un precursor inesperado pero convincente: el Marqués de Sade. Las imágenes de violencia física, que la crítica enumera hasta el vértigo, son tan abundantes que impresiona que pasaran casi inadvertidas.

Cerebros (y no etéreas mentes) que se dejan caer (en el poema 1046), el Destino que empala a los hombres (1031), corazones atravesados por flechas (309) o en un plato (1027), son imágenes habituales entre los que aman la Herida (379). La «mazmorra mental» a la que Paglia confina la poesía de Dickinson es una sobrevida de la sangrienta imaginería católica en el recatado mundo Puritano, rodeado a su vez por los destrozos de la Guerra Civil. También es una expurgación de las palabras, que aparecen en estos poemas no como sustitutos de nada, sino como el cuerpo de la realidad misma, aguda y letal.

ilustración de Kike de la Rubia para El viento comenzó a mecer la hierba

***

«Desierto de arena rosa. Sombras extrañas. ¿Emily Dickinson?», anotó Juan Ramón Jiménez en su diario el 17 de marzo de 1916. Estaba en Estados Unidos y fue pionero, al traducir al español en ese viaje tres piezas de la poeta.

Que yo sepa, la primera edición extensa de sus versos corresponde a una edición de poesía reunida que se publicó en México recién a mediados de los cuarenta, a cargo de los españoles Ernestina de Champourcin y Juan José Domenchina, que en su prólogo no hace más que hablar mal de la autora traducida, a quien le reprocha, entre otras cosas, su falta de mundo.

El destino, no obstante, le deparaba a Dickinson algunos traductores más cercanos a su genio inigualado. En 1985, por ejemplo, la finísima escritora, traductora y crítica argentina Silvina Ocampo, autora de uno de los más hermosos ensayos sobre la poesía lírica inglesa, publicó su traducción de 596 poemas, con un prólogo breve y admirativo de Jorge Luis Borges. A ese volumen que, editado por Tusquets, se convertiría en un clásico, seguirían muchas otras selecciones, entre las que se puede mencionar los 50 poemas traducidos por Amanda Berenguer, que cierra un ciclo comenzado en 1959 por la poeta uruguaya, y vio la luz en 2013, tres años después de su muerte.

De ese año es también la primera publicación en nuestro idioma de las poesías completas de Dickinson, por la editorial española Amargord y a manos de Enrique Goicolea, quien tomó la polémica decisión de normalizar la sintaxis y la puntuación, eliminando los guiones y las, en apariencia, caprichosas mayúsculas, y de aclarar muchas de las notorias ambigüedades de los originales. Esta es la versión que prefiere la antología de la editorial Nórdica, cuya primera edición es de 2012, y se titula El viento comenzó a mecer la hierba.

El libro, bilingüe, reúne veintisiete poemas con los dibujos de Kike de la Rubia y es, como todos los de la colección Ilustrados, un precioso objeto que alimenta la imagen de la Dickinson silenciosa, muerta por la Belleza (449); la que, como Ulises, se declaró Nadie (288).

ilustración de Kike de la Rubia para El viento comenzó a mecer la hierba

***

Dickinson escribía con palabras que, de cotidianas, se volvían extrañas. «No es necesario ser una habitación», comienza por ejemplo su poema 670, «para estar embrujada» y hay una plasticidad que deslumbra, una cercanía que enceguece, una consecución dislocada de las imágenes preferidas de los románticos -abadías y sepulturas, corredores, asesinos que acechan en los cuartos, fantasmas y encuentros a medianoche-, que son emplazadas en el espacio cerrado del pensamiento. En un ensayo sobre la poeta, recogido en el recientemente publicado Ganas y letras, Amir Hamed sostiene que «Al carecer del deber ser de una poética explícita, e incluso estar casi desprovistos de referencias literarias, sus versos retienen ese susurro semiconfesional que sorprende en cualquier página».

La ausencia de mundo que le reprochaba su traductor español, la intimidad vertiginosa que admiraba Hamed, ese jardín mental que tanto se parecía a la sala de torturas o una galería de impolutas estatuas que ve Paglia, su devoción por las flores, el desierto rosado que la evoca, su humor oscuro y su carácter fuera de época y del mundo, son —y serán siempre— su misterio, inaccesible y eterno.

El viento comenzó a mecer la hierba

Dickinson, Emily

Nórdica (2012)

Páginas: 112

UYU 560

También podría interesarte

(0)

(0)

(0)

(0)