Ajuste de cuentas /Canciones desnudas

El primer casete de terciopelo

Por Tabaré Couto / Lunes 08 de abril de 2019

El 19 de junio de 1980, mientras Uruguay seguía sumido en una profunda dictadura, Lou Reed daba un gran concierto en la plaza de toros de Las Arenas, en Barcelona. Tabaré Couto nos sumerge, desde la emoción y la curiosidad de un joven de quince años, en la Barcelona de la Transición y el destape a ritmo de The Velvet Underground.

Tenía 15 años. Había cobrado mi primer sueldo como mandadero. Vivíamos en Barcelona, en una pensión sin baño privado casi al final de la Bajada de San Miguel y Avinyó, en esa esquina donde con las putas más viejas del barrio Gótico y los traficantes pakistaníes hacíamos la compra en un supermercado roñoso y comentábamos cómo le había ido al Barça el fin de semana. Un lugar y momento propicios para una banda sonora de rock barriobajero.

Nuestra mejor cena era pan con algo de queso y rodajas de tomate y leche condensada. Los grumos flotaban en un agua intomable y el calentador portátil -que irremediablemente se oxidaba semana tras semana- nos ayudaba a licuar ese polvo y transformar, con mucha imaginación y tragando rápidamente, ese menjunje dulzón en algo parecido a un vaso de leche «normal». Un manjar. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, o casi, cantaría El Último de la Fila un par de años después.

Nuestro hogar quedaba a tres cuadras de Las Ramblas y a unos quince minutos, andando con calma y disimulo, de la calle Tallers, donde cada día me detenía a observar con admiración y fascinación de adolescente embobado, aquellos discos y casetes inalcanzables. En varios rincones de la tienda, además, colgaban los anuncios de esos espectáculos a los cuales no podría asistir, salvo que, si se desarrollaban en alguna de las plazas de toros u otro recinto semi abierto -y si la amplificación y el viento lo permitían- tal vez podría contrabandear algún sonido desde afuera. Hasta ese momento, por cierto, la música de Lou Reed había sido contada prácticamente por otros, leída más que escuchada y, por supuesto, pirateada de mala manera en una humilde colección de casetes que de allí en más gozaría de un lento pero imparable crecimiento. Por ejemplo, alucinaba con «Oh Baby» rescatada de Coney Island Baby y difundida en un programa nocturno de la Radio Pica; agotaba en mi cabeza algún que otro álbum completo como Berlín o Rock and Roll Animal íntegramente robados desde unos vinilos alemanes y acumulaba otros cortes mal grabados, a veces sin saber muy bien los títulos de las canciones y menos entender sus letras, en esos casetes JVC o Sony de muy mala calidad y cintas color marrón claro. Pero, insisto, leía más sobre la música de Lou que lo que la podía escuchar de primera mano: acumulaba recortes, fotocopias de revistas donde destacaban algunas fotos fuera de foco de un Reed enajenado simulando un pico de heroína en vivo, entrevistas, artículos de opinión sobre el Lou solista y más fotocopias sobre un fragmento de un libro, más o menos mal escrito, que narraba historias increíbles sobre un grupo misterioso, The Velvet Underground.

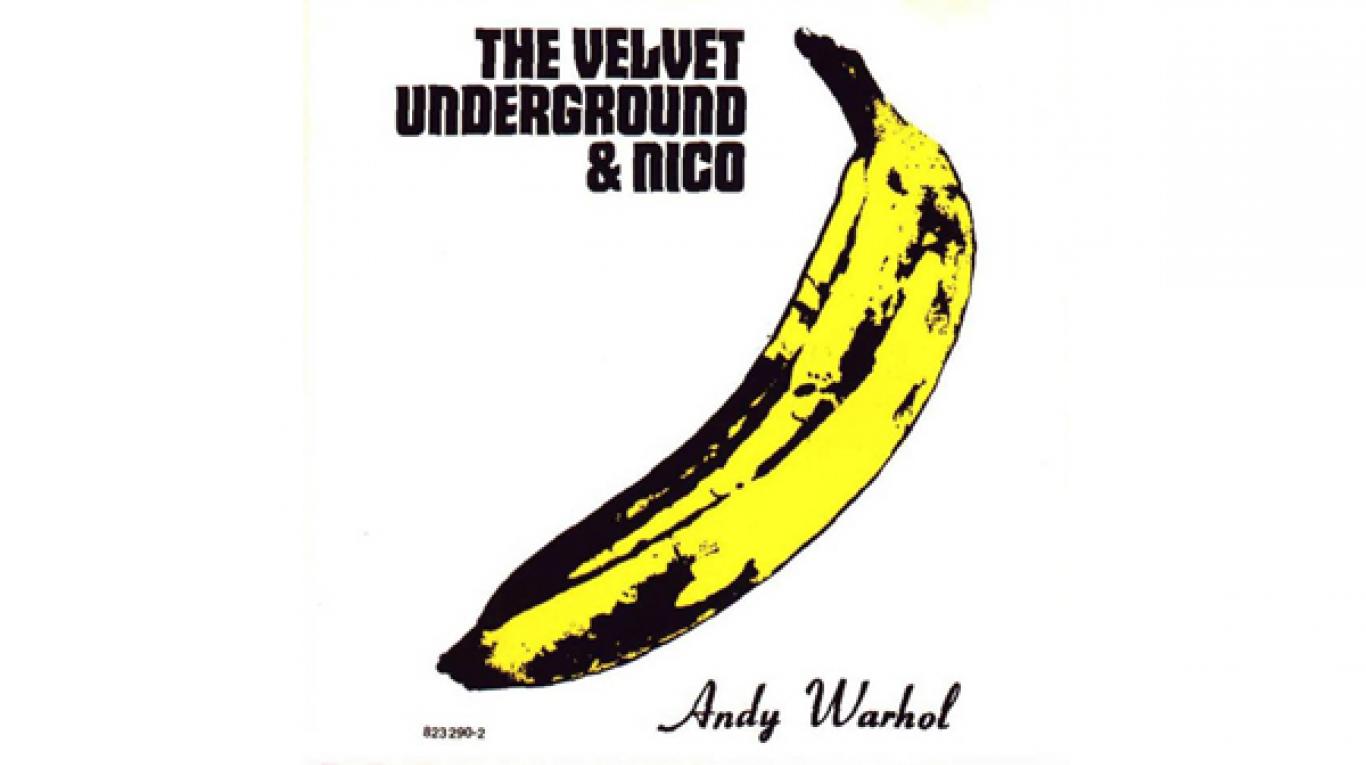

En mi mundo privado de aquella habitación en el Hostal Levante, había leído tanto de la Velvet sin poder escucharla, que llegué a imaginarme como sonarían aquellas canciones. Un ejercicio que, ciertamente, bordeaba la obsesión y que al descubrir los sonidos originales perdería de mi recuerdo «mis versiones» personales a partir de las auténticas canciones. En mi soledad de aquellos años, en lugar de amigos imaginarios, recorría las calles de Barcelona con mis canciones imaginarias de la Velvet. Justo es decirlo, durante aquellos primeros meses del año 1983, Lou era un buen compañero en mi ir y venir por el barrio Gótico barcelonés donde podías pasarlo muy bien y al minuto siguiente, muy mal. No me quejo, Lou siempre me protegió. Un día, cayéndose la primavera, fue día de cobro de sueldo y pedí autorización paterna para no ceder la totalidad «al fondo familiar». Aparté unas pesetas mínimas y aprovechando una rebaja -obscena e incomprensible, casi humillante para el talento y el respeto que desde mi perspectiva merecía Lou- pude comprarme mi primer casete oficial en la tienda de la calle Tallers (si la memoria no me falla, la desaparecida Discos Castelló): The Velvet Undeground & Nico. Con unas pilas nuevas, las almohadillas de los auriculares de mi walkman Sanyo bien ajustadas, me sumergí en una joya que bien valía la pena un sándwich menos o un té aguado en lugar de la leche condensada flotando condecorada de grumos secos durante ese mes.

Entonces murieron mis canciones imaginarias y abracé las originales. Caminaba con el disco en mi cabeza todos los días. Con mi walkman barato y con el volumen a tope descubrí el extremismo roquero en crudos desarrollos de historias infectadas de drogas duras, en medio de engañosos pasajes supuestamente edulcorados de falsa calma, sadomasoquismo aterciopelado, poesía callejera y sicodelia con ácido en mal estado.

Aquel casete todavía está conmigo. Y varias ediciones más del disco de la banana en diferentes formatos le observan de reojo.

Aquel trabajo, por cierto, sufrió de un considerable y sostenido desprecio crítico durante muchos años, además de la total ignorancia masiva, siempre. Fue una obra desatendida e ignorada por el gran público y la prensa especializada de la época. Un ejemplo perfecto de mal timing e incomprensión. Sin embargo, como suele suceder en las historias con finales tristes o al menos agridulces, el paso del tiempo le deparó a aquel disco con la banana de Warhol en la portada, un halo de creación clásica. Entonces el trabajo debut de The Velvet Underground mutó en el tiempo: de experimento desdeñado a obra maestra imprescindible, sin necesidad de ser popular. Un disco de culto. Así, aquel álbum que giraba en mi primer walkman o en los viejos equipos de vinilos, como giran los anillos de cerveza cuando tu borrachera te ha llevado al borde de un precipicio en estado terminal, escupió hacia las nuevas generaciones un puñado de canciones inmortales. Canciones como olas de ruido que rebotaban en mi cerebro. Canciones como escaleras de humo que te tambalean. Canciones como bidones de burbujas que explotan. Canciones como gramos de miserias que reparten felicidad fugaz en agujas sucias. «Sunday Morning», «Femme Fatale», «I’ll Be Your Mirror», «All Tomorrow Parties», «Heroin» o mis clásicos preferidos, el anfetamínico, acelerado e hiriente, como una eyaculación sonora que chorrea ansiedad «I’m Waiting For The Man», o la martilleante «Run Run Run», con el protagonismo de la adolescente Mary, Margarita Pasión y Sarah, la Mareada. Aquel fue mi primer casete de terciopelo. Una postal urbana sobre la urgencia y el síndrome de abstinencia hecho canción. Una polaroid de locura ordinaria en blanco y negro. Un abismo oscuro que al dejar de sonar, sin embargo, me proyectaba hacia mi vida común y corriente cargado de luz y energía. Aunque mi nostalgia estuviera anclada en una Montevideo gris y en dictadura, mi entorno era el de una Barcelona de destape y nuevas sensaciones a mil y aunque no pisaría Union Square hasta treinta años después, ahí estaba yo esbozando un sonrisa cómplice al tratar de adivinar las aventuras del personaje de Mary que le decía a su tío Dave que había vendido su alma al diablo pero añoraba salvarse: «Nunca sabes lo que puedes encontrar», decía a través de la voz de Lou. «Tienes que correr, correr, corre». Y yo corría junto con ella.

También podría interesarte

Tabaré Couto nos lleva a la década del noventa, y a tres ciudades en las que vio a Bob Dylan: Río de Janeiro, Montevideo y Nueva York. En esta primera entrega relata su admiración por el músico y todas las experiencias que vivió en las tres ciudades. En un próximo relato, seguirán los otros escenarios que fueron testigos del resto de conciertos de Dylan a los que este fanático de Zimmerman asistió.

Segunda parte de «Mis ciudades con Bob», la nota que recorre los lugares en que Tabaré Couto tuvo el placer de ver a Bob Dylan en acción. Entre tantos conciertos y escenarios posibles, se narra un hecho histórico: un show de los Stones en Buenos Aires con el mismísimo Dylan de telonero. Sean todos bienvenidos a deambular por estas ciudades sonoras, volando con el viento.

Hoy, Tüssi Dematteis nos trae una biografía doble, las del guitarrista y el bajista de la legendaria banda Guns N’ Roses: Saul Hudson, Slash, y Duff McKagan. Rock, excesos y mucha droga —como en la mayoría de las biografías de los rock stars más picantes de todos los tiempos—, y las mismas anécdotas, pero desde diferentes puntos de vista en una nueva entrega de En Mi Mayor.

(0)

(0)

(0)

(0)