Crónicas

Lisboa y la «sopinha» verde (por no hablar de Pessoa)

Por Rosario Lázaro Igoa / Viernes 22 de noviembre de 2019

Después de la tormenta llega la calma y tras una noche de vientos huracanados Lisboa vuelve a su cielo pálido y gris de melancolía. Entre ruidosos bares y cafés, tranvías amarillos y cuestas que parecen prolongarse hasta el infinito, Rosario Lázaro Igoa nos lleva hasta la capital lusa a través de los versos y pensamientos del escritor portugués por excelencia, Fernando Pessoa.

El bar era un detalle, un pasillito de morondanga. Estaba repleto de oficinistas apurados. Los trajes se movían solos con la prisa del día. Iban, venían. Pedían a los gritos. Había azulejos en las paredes, en los recovecos y en la fachada. El sol entraba por la puerta, única abertura al exterior, y allá afuera soplaba un viento fuerte y fresco desde el mar. Era Lisboa y tomábamos sopinha, y la sopa en cuestión era un menjunje verde y venía en platos cascados, del tipo que inspira «la ternura que se siente por la común vulgaridad humana» (p. 103). No solo Pessoa y el tan citado Livro do desassossego recalaban en ese bar, sino el «Poema 7», de Mário de Sá-Carneiro. La espera, la espera de nada en el medio otros tedios exactamente iguales, por menos tediosos que pudieran parecer desde las apariencias trajeadas: «Eu não sou eu nem sou o outro/ Sou qualquer coisa de intermédio:/Pilar da ponte de tédio/Que vai de mim para o Outro». Sonaban esos versos en la voz de Adriana Calcanhoto, muy difíciles de borrar. Allá estaban los oficinistas sin pausa, mientras yo hacía tiempo para alguna tarea de la que no logro acordarme.

Sí sé que era un mediodía frío de noviembre. Los colores denunciaban el invierno entrante, cuando las tempestades, muy documentadas, azotan la costa de esa porción de tierra. Plato de sopa adelante y el portugués áspero y duro de aquel lado del Atlántico. Voces altas, erres arrastradas. Había llovido la noche anterior. El sol parecía un milagro después de tantas tormentas y tanto, tanto viento huracanado. Aquel bar, en una cuesta empinada, se transformaba en tierra firme desafiando los resabios del temporal. Demoré las cucharadas de sopa verde todo lo que pude. Pero como nada dura para siempre, cuando terminé el plato pedí un pastel de Belém, esa porción del paraíso, y entonces me dediqué a rezagar las mordidas sobre el trozo ínfimo de crema, levemente dulce. Tomé un, dos, tres cafés. Volvían los oficinistas a sus puestos acostumbrados. La gente tenía facciones antiguas. Ciudad de viejos, Lisboa.

Pocas horas antes, en una buhardilla alquilada a ocho euros, había sentido el universo tronar bajo mi cama. En plena noche «Se levantó viento… Primero fue como la voz de un vacío… un soplar en el espacio hacia dentro de un agujero, una falta en el silencio del aire. Luego se alzó un sollozo, un sollozo del fondo del mundo, un sentir que trepidaban los vidrios y que era realmente viento» (p. 87). Pasaban las horas en la buhardilla. Yo no podía dormirme. «Después sonó más alto, como un bramido sordo, como un llorar sin llanto ante el ensanchamiento de la noche, un crujir de cosas, un caer de pedazos, un átomo de fin de mundo» (p. 87). Lo sé: citar a Pessoa es más una obviedad llegados a este punto, pero la intensidad de la tormenta, como tantas otras cosas, no encuentra otra representación posible.

En determinado momento, sumergida en aquel laberinto de varios pisos que era la casa en la que me hospedaba, no pude controlar el ahogo y abrí una ventana que era como una escotilla sobre el techo. Levanté el marco de madera con dificultad. Cuando logré hacerlo a un lado, la lluvia me pegó en la cara. Luces desdibujadas por el agua bailaron entre los edificios de esa ciudad tristona hasta el tuétano. «Todo el amontonado irregular y montañoso de la ciudad me parece hoy una planicie, una planicie de lluvia. Mire hacia donde mire, todo es color de lluvia, negro pálido» (p. 103). Lo cierto es que cerré de nuevo la salida al exterior, me sequé la cara y pasé rato bajo las mantas hasta entrar en calor de nuevo. «En mí fue siempre menor la intensidad de las sensaciones que la intensidad de la conciencia de tenerlas» (p. 125), podría haberse citado nuevamente.

Pessoa, Fernando. Libro del desasosiego. Traducción de Santiago Kovadloff. Buenos Aires: Emecé, 2000.

También podría interesarte

Ciudad de luces y rascacielos, de bares oscuros y de parques gigantes, de sabores infinitos, New York es, indiscutiblemente, ciudad de artistas. Las pinturas del MoMA se enredan con las memorias de Patti Smith y Robert Mapplethorpe en una nueva crónica de Rosario Lázaro Igoa.

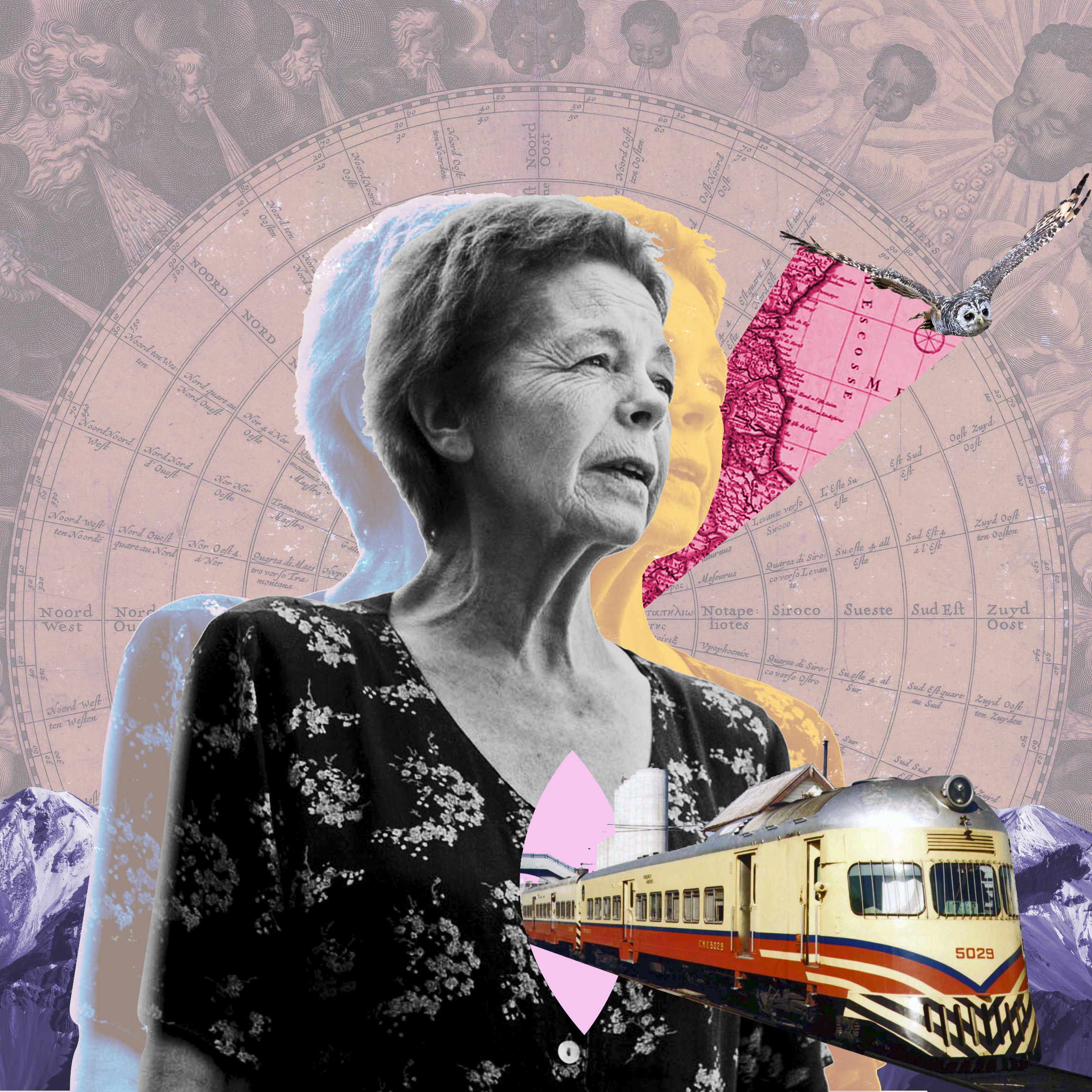

Espía de la cotidianidad y cronista de los pequeños detalles, Hebe Uhart fue tan viajera como escritora. En sus Crónicas viajeras recorre Argentina, Uruguay, Brasil y Perú a través de pueblos tan recónditos como «accidentados». Entre estos, Rosario Lázaro Igoa elige Conchillas, una población en el Departamento de Colonia hasta la que nos invita a pasear.

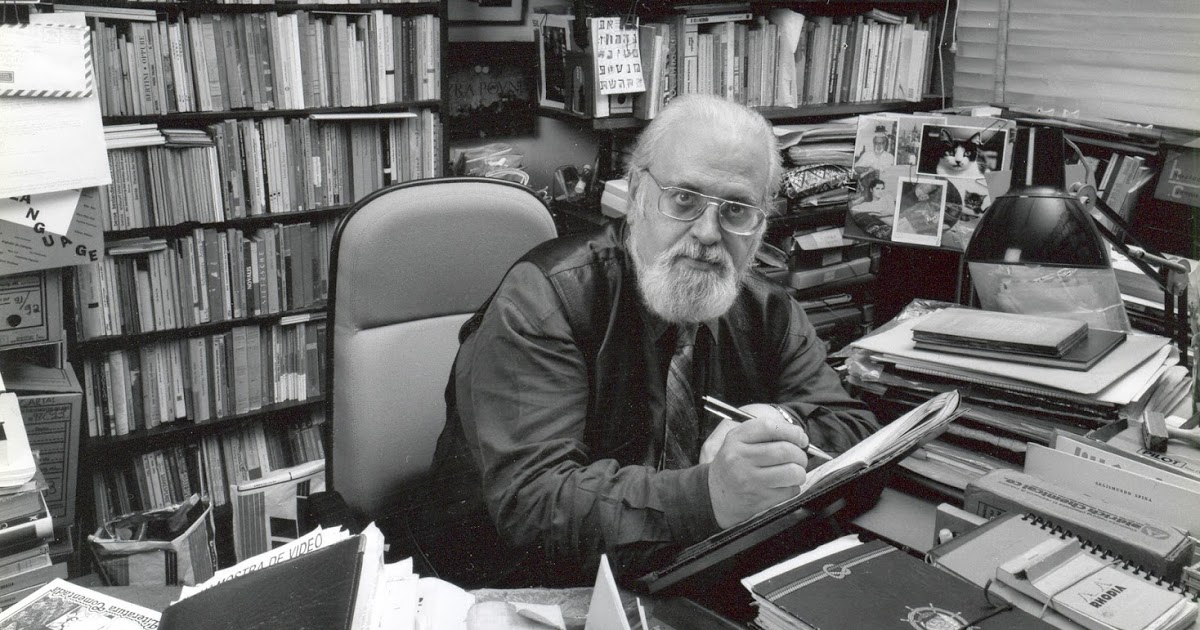

Sin ser un libro de viajes, el poeta brasileño Haroldo de Campos creó un martexto de galaxiaspoema que como islas interconectadas invitan a viajar a través del lenguaje, para explorar y deslizarse hasta a llegar al núcleo de la palabra. La también traductora y escritora Rosario Lázaro Igoa, en su nebuloso soñar, nos guía en este viajescritura universal.

(0)

(0)

(0)

(0)